近日,一位前保时捷售后员工爆料称,部分授权维修中心长期使用国产零部件伪装成原厂配件销售给客户,引发舆论哗然。这一事件不仅暴露了豪车品牌售后服务的乱象,更折射出汽车维修行业监管的深层漏洞。

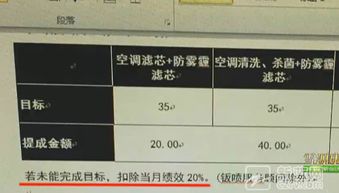

据爆料者透露,涉事维修中心通过采购外观与原厂件高度相似的国产替代件,在维修过程中以原厂价格向车主收费,差价最高可达原厂件的60%。这类行为多发生在保修期外的常规保养或事故车维修中,由于普通车主缺乏专业鉴别能力,往往难以察觉。

业内人士指出,此类‘以次充好’现象在汽车维修领域并非孤例。随着汽车零部件市场全球化发展,副厂件、仿制件流通渠道日益复杂,而现行《机动车维修管理规定》对配件溯源和质保责任的界定仍存在模糊地带。部分维修企业利用监管盲区,通过模糊标注‘原厂配套’‘质量相当’等术语误导消费者。

更值得关注的是,品牌授权体系下的监管缺位。尽管汽车品牌方对授权服务商有技术标准和运营规范要求,但在实际执行中,由于抽检频率低、违规成本有限,导致部分服务商铤而走险。此次事件中,涉事员工表示曾多次向区域管理层反映问题,却未得到有效处置。

该事件暴露出三重监管困境:其一是消费者权益保护机制不完善,维修凭证常未明确标注配件来源;其二是行业自律缺失,现有汽车维修协会尚未建立统一的配件追溯平台;其三是行政执法力度不足,对于‘假冒原厂件’的认定和处罚标准亟待细化。

针对此类乱象,专家建议应从三方面加强治理:首先推行维修电子档案制度,要求企业完整记录配件采购渠道和安装信息;其次建立配件质量黑名单,对故意售假企业实施联合惩戒;最后完善维权渠道,通过‘举证责任倒置’原则降低消费者维权门槛。

保时捷中国对此回应称已启动内部调查,并表示将强化授权服务网络管理。但要从根本上解决问题,仍需行业监管部门和品牌方形成合力,构建透明的配件流通体系和严格的责任追究机制,让‘零件门’不再成为消费信任的崩塌点。